2025年も後半となり、microSDメモリカードの新世代規格「microSDUC」の製品発売が迫っていると想像される。本ブログではそれを記念(!?)してmicroSDカードの容量拡大の歴史を振り返ってみたい。

[推敲度 5/10]

SDカード次世代規格に関し「SDUCとは」「microSDUCとは」という記事については、昨年12月に以下のものを書いたので、そちらを参照されたい。

「SDUC、microSDUC時代目前!microSDXCが上限2TBに達した」(2024/11/19)

その記事の一節でmicroSD(特にmicroSDXC)容量拡大の歴史、経緯、変遷を振り返ったのだが、なかなか濃い内容だと思ったので、今回の記事ではその部分に焦点を当てることとし、microSDの歴史的なトピックなども加え、再構成して書くことにしたものである。

なお、本記事の対象は「SDメモリカード」(標準サイズ、フルサイズ)ではなく、そのサイズ縮小版「microSDメモリカード」であることに注意されたい。標準SDカードではなく、小型版のmicroSDカードを取り上げる理由は以下のようになる。

・SDメモリカードはデジカメで特に多用されたと思われるが、コンパクトデジカメの凋落で規模を縮小し、その一方でmicroSDはスマートフォン(Apple製品を除く)やゲーム機(Nintendo Switchなど)で現在も採用されて根強い需要がある。

・(個人的な話になるが)自分自身、後述のようにmicroSD製品は容量の大きいものが出るたびにほぼ必ず買い続けてきて相当な思い入れがある。歴代容量各種をかなり買ってきたmicroSDカードに対してSDカードはそこまで買っていない。

【目次】

1■microSDはSDカードの物理サイズ縮小版

1.1■microSDとは?

1.2■microSDの使用用途

2■microSD容量拡大の変遷

2.1■容量拡大の一覧表

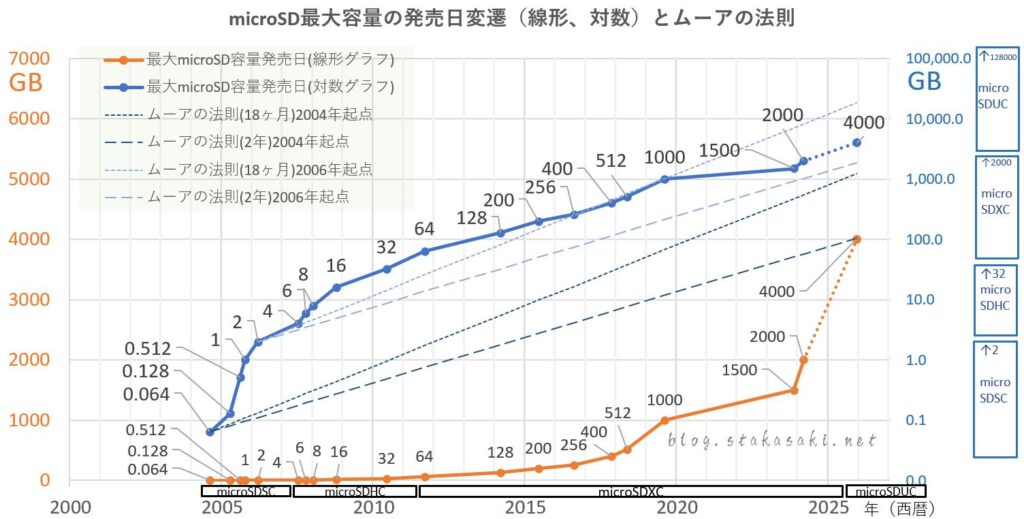

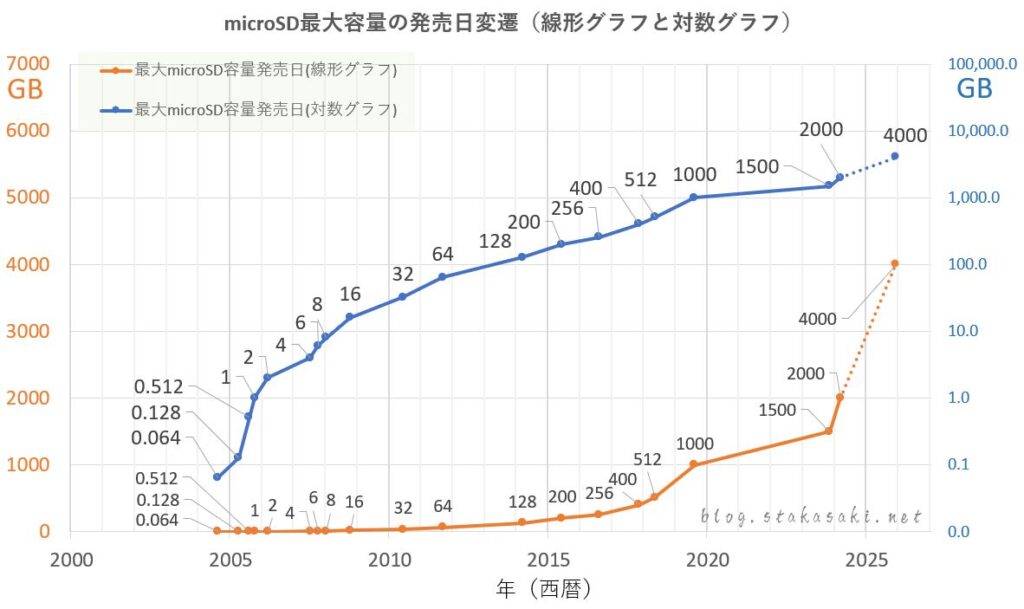

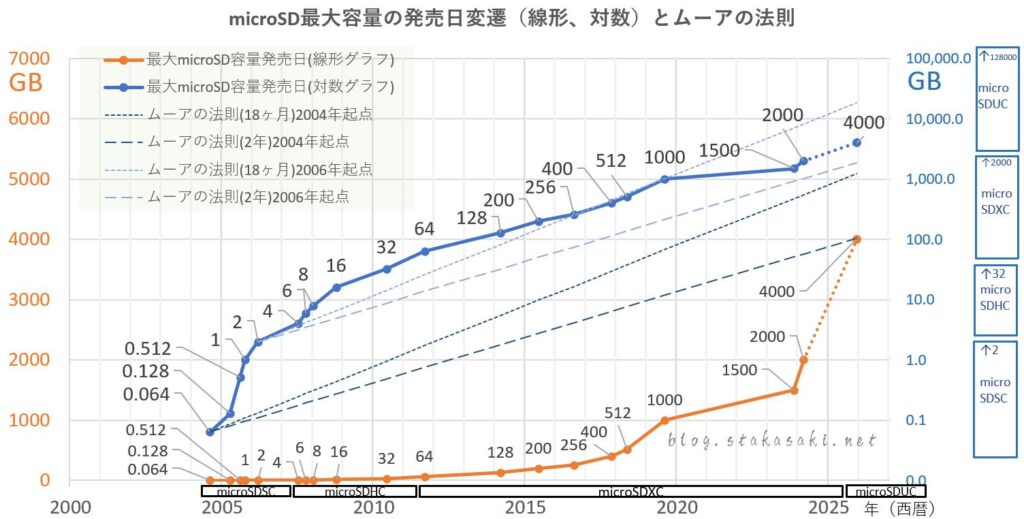

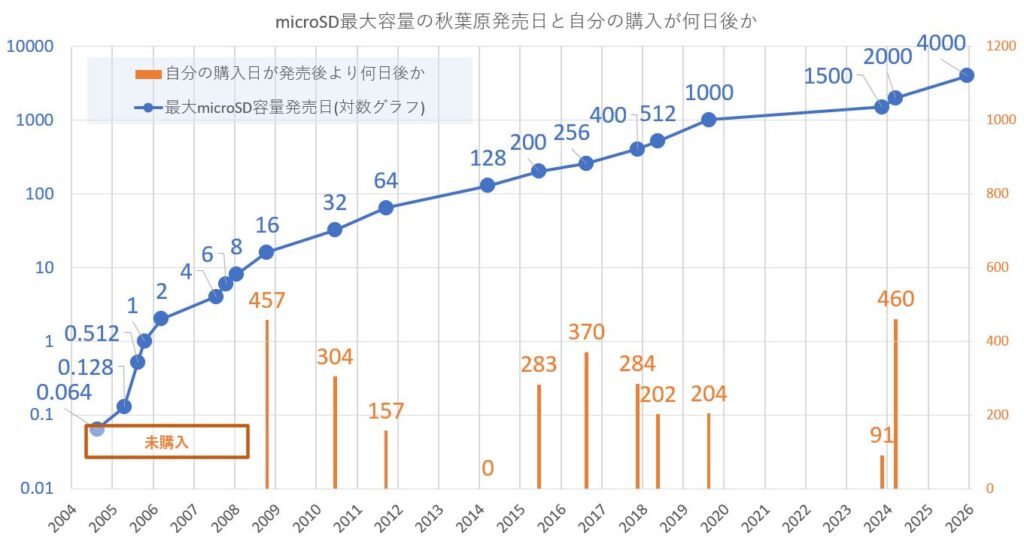

2.2■容量拡大の歴史グラフ(通常、対数)、ムーアの法則との比較

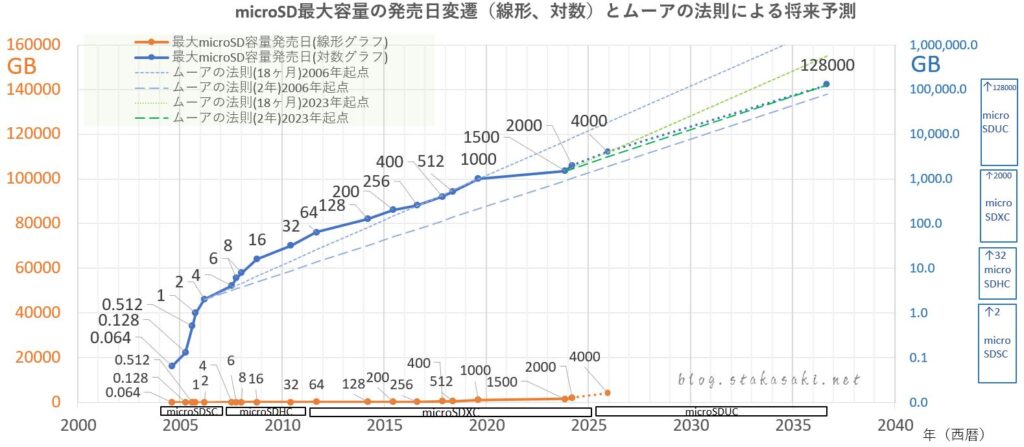

2.3■ムーアの法則を利用した容量拡大の未来予測

2.4■自分のmicroSD購入の記録も追加

3■microSD小史

3.1■縮小規格として最初はminiSDが登場した

3.2■当初は別な規格「TransFlash」だったmicroSD

3.3■規格更新はSDUC(microSDUC)で3回目、全4世代

3.4■SD、microSDの速度規格の互換性の高さとNintendo Switch2の特殊性

3.5■1GBまではSDカードの方が先に容量が拡大先行したが

4■今後のmicroSD

4.1■デジカメの衰退、スマホでの外部ストレージ不採用の広がり

4.2■クラウド化の進行

4.3■外部記憶装置、メディアの盛衰

【本文】

1■microSDはSDカードの物理サイズ縮小版

1.1■microSDとは?

本記事は前の記事「SDUC、microSDUC時代目前!microSDXCが上限2TBに達した」の続きと言える内容ではあるが、本記事から読み始めた方のために念の為、基本説明を書いておく。

「microSDカード」(マイクロエスディ)とは様々な電子機器の外部記憶メモリとして使われるメモリカードの一規格「SDカード(SDメモリーカード)」の物理サイズ縮小規格である。

「microSDカード」は具体的には、携帯電話(ガラケー、フューチャーフォン)、スマートフォン(高機能携帯)、ゲーム機(Nintendo Switchなど)、タブレットなどのメモリーカード(外部記憶装置)として2005年頃に登場し、20年経た2025年現在でも多くの場で利用されている。

物理サイズは標準SDカード(フルサイズ)の四分の一ほどであることもあって、当初、SDカードと同じメモリ容量は提供されなかった。たとえば512GBのmicroSDXCは同容量のSDXC発売に対して3年ほど遅れている(前者は2018年前半、後者は2014年後半)。

しかし、microSDはその後、SDカードよりも普及、継続して使われたこともあり、1.5TBはmicroSDの方が先に発売された。本件については後節でも述べたい。

1.2■microSDの使用用途

後節で述べるように、SDカードおよびmicroSDカードはコンピュータの登場の頃から存在した外部記憶装置の役割を受け継ぐ機器であり、メモリーカードの1規格であるが、現在ではほぼ唯一普及している外部記憶メディアといえる。 それゆえに故に、昨今さまざま登場するデジタルガジェットで外部メディア、外部記憶装置を必要とするものはSDカード(もしくはmicroSD)を使う傾向にあり、スマートフォン、タブレット、電子書籍、デジタルカメラ以外にも以下のような機器で使われている。

- ドライブレコーダー

- 監視カメラ、セキュリティカメラ

- ゲーム機(例:Nintendo Swithなど)

- ドローン

- GPSロガー

- IoTデバイス(Raspberry Piなど)

2■microSD容量拡大の変遷

自分としてはmicroSDに関する興味深いトピックをだらだら語りたいところであるが、本記事の一番のウリはやはりmicroSDの容量変遷だと思うのでそれを先に述べ、microSDの歴史トピックは後節に譲る。

2.1■容量拡大の一覧表

microSDが秋葉原で発売された時期、自分の購入時期などを一覧表にした(なお、これは以前の記事の再掲修正版である)。繰り返しになるが「microSDカード」であり、「標準SDカード」ではない。

| microSDカード容量 | 秋葉原発売日 | 自分の購入年月(カッコは左の発売日比較。リンクはTwitter報告) | 備考 |

| 32MB,64MB | 2004年8月頃?(推定) | (未購入) | 当時の名称はTransFlash(後述) |

| 128MB,256MB | 2005年8月頃?(推定) | (未購入) | microSDとして追認後の初製品 |

| 512MBGB | 2005年10月頃?(推定) | (未購入) | |

| 1GB | 2005年7月頃?(推定) | (未購入) | |

| 2GB | 2006年3月頃?(推定) | (未購入) | |

| 4GB | 2007年7月頃? | (未購入) | 初のmicroSDHC |

| 6GB | 2007年10月 | (未購入) | |

| 8GB | 2008年1月頃? | (未購入) | |

| 16GB | 2008年10月 | 2010年1月(13ヶ月後) | 自分のmicroSD初購入 |

| 32GB | 2010年6月 | 2011年4月(10ヶ月後) | |

| 64GB | 2011年9月 | 2012年2月(5ヶ月後) | 初のmicroSDXC |

| 128GB | 2014年3月 | 2014年3月(数日後) | |

| 200GB | 2015年6月 | 2016年4月(10ヶ月後) | |

| 256GB | 2016年8月 | 2017年8月(12ヶ月後) | |

| 400GB | 2017年11月 | 2018年8月(9ヶ月後) | |

| 512GB | 2018年5月 | 2018年12月(7ヶ月後) | |

| 1TB(1000GB) | 2019年8月 | 2020年3月(7ヶ月後) | |

| 1.5TB(1500GB) | 2023年11月 | 2024年2月(3ヶ月後) | |

| 2TB | 2024年3月 | 2025年6月(13ヶ月後) | microSDXCの規格最大容量 |

| 4TB※ | 2025年12月? | ?年?月(?ヶ月後) | 初のmicroSDUC |

※本記事作成段階でmicroSDUCは未発売、ニュースによれば2025年中に出ることが推測されるため、2025/12/1を仮の発売日とした。実際の発売後、データの修正を行う。

以前の記事で作成したときには4GB以降のデータを作成したが、今回はmicroSD初期の64MBから2GBまでのデータを加えた。ただ、32MB、64MB~2GB製品の発売日(特に秋葉原)に関するデータはネット上にはほとんど見当たらず、AIチャット(ChatGPT、Grok)の助けを借りて推測のものを出すしかなかった。今後、正確な情報が分かり次第、改訂していく。

2.2■容量拡大の歴史グラフ(通常、対数)、ムーアの法則との比較

前節のデータをグラフにしてみた。コンピュータのこの手の容量拡大では加速度的に増大するため、通常の線形グラフでは容量拡大が掴みにくくなってしまう。そこで同時に対数グラフでも表現した。

microSDの容量は登場した2004年から3年間で100倍の急激な容量拡大を成し遂げたあと、2009年頃から10年間、安定したペースで容量が拡大していたことが分かる。

しかし2019年に1TB製品が発売されたあとは2023年後半に1.5TBが出るまで間が開いてしまう。この理由を調べてみたが、それまでの技術による集積が限界になり、次世代の技術として3D NAND技術が開発されたもののの技術的な困難性が高まったことに加え、需要としても大容量への要求が一段落してしまい、開発・販売欲求が低下したことによるようだ。

さて、コンピュータ業界には有名な発展法則に「ムーアの法則」がある。すなわち半導体および集積回路の増大が18ヶ月~2年で2倍になるという法則がゴードン・ムーアにより提唱され、広く受け入れられてきた。この法則はあくまで半導体のものであったが、それ以外の数値でも適用されると言われており、ここでは64MBの2004/8発売、2GBの2006/3発売を起点としてムーアの法則で増えた場合(18ヶ月周期、2年周期)にはどうなっていたかのグラフを重ねてみた。

このグラフの結果、興味深いことが分かった。私は近年、HDDやメモリカードの容量拡大はとっくにムーアの法則を満たせなくなっている、すなわち容量拡大のペースが落ち込んでいると勝手に思い込んでいた。ところがこのグラフを見ると以下のようなことが分かると思う。

・2004年の64MBを起点とした場合、現在でもムーアの法則を上回るペースで容量拡大は進んでいる。

・初期の急激(2年で15倍)を達成した初期の2年後、すなわち2006年の2GBからはムーアの法則に近い傾きを維持していて、その2006年を起点とすると2025年のmicroSDUC発売は2年周期のムーアの法則の線にほぼ乗っている、あるいはその線と1.5年周期の線の間に入っている。

ムーアの法則はまだ生きていたのだ。

2.3■ムーアの法則を利用した容量拡大の未来予測

上記のように、microSDの容量拡大はムーアの法則から大きくは外れていないことが判明した。では今後もそのペースで容量拡大が開発されるとすると、microSDUCの規格上限である128TBはいつ頃達成するのだろうか。

4年間、容量拡大の製品が出なかったあとの2023年の1.5TB発売から出発点を取り直してムーアの法則の線を書きい入れたものが次の図である。

ムーアの法則は18ヶ月、もしくは2年周期とされるが、遅いペースである2年周期なら2036年頃、18ヶ月周期なら2033年頃に達成する可能性がある。

そもそも

4TB(2倍)8TB(2倍)16TB(2倍)32TB(2倍)64TB(2倍)128TB

であり、2倍が5回必要だが、2年周期であれば10年、18ヶ月(1.5年)周期であれば7.5年なのでグラフを書くまでのこともないが。

ただし後節に書くように、SDカードもしくはmicroSDカードが存続するかは予断がならないとと思う。

2.4■自分のmicroSD購入の記録も追加

さて、以下は個人的なおまけになるが、その対数グラフに自分がそれぞれの容量の製品を発売日何日後に買ったかをグラフに加えてみる。

microSDについては16GB以降、容量拡大する毎に買ってきたことに我ながら驚く。

ストレージやメモリーカードなんて、必要になったら買うような品物で、容量が拡大するたびに買ってきた人間は多くないと思うのだが、自分はスマホやタブレットに持っておきたいデータの拡大で、メモリーカード容量不足に悩まされた期間が長く、そのために容量の大きな製品が出るたびに値段の低下とにらめっこしながら買っていたのだった。

3■microSD小史

ここではmicroSDに関していくつかのトピックを挙げることで、microSDの歴史を振り返ってみたい。

3.1■縮小規格として最初はminiSDが登場した

microSDはSDカードを小型化するために出来た規格だが、その試みは初めてのものではなく、まずは「miniSD」(ミニエスディ)という規格が2003年頃に登場し、数年間は使われた。このminiSDは2003年~2005年頃が普及のピークだったようだが、2006年秋のau KDDIモデルではほとんどがmicroSDに変わるなど、急速にmicroSDに置き換わっていく。

自分が使った機種では、PHS(ピッチ、「携帯電話」のライバル)の端末、京ぽん2ことWX310K(2005/11発売)がminiSD仕様だった。自分はこの端末を2010年1月まで使ったので、自ずからminiSDもその年月まで使用することとなったが、その機種の買い替え時点ではもはや世の中は完全にmicroSDに切り替わっていた。

フルサイズSDカードが25年以上、microSDが20年以上使われたことを考えると、miniSDは世間では3年ほどの短命な「SDカード」であった。

3.2■当初は別な規格「TransFlash」だったmicroSD

実は「microSD」は最初から「microSD」だったわけではない。「microSD」は元々、大手メーカーであるSanDiskの独自規格「TransFlash」(TFカード)として2004年10月に発売されたものだった。しかしその後、SDアソシエーションという規格団体により2005年7月にmicroSDとして承認された。

なぜそのような経緯になったのであろうか?

この頃はSDカードに限らず、まだ他のメモリーカード(コンパクトフラッシュ、メモリースティック、スマートメディア、等)との競合が行われており、小型化の試みはその競争を優位にする方法の一つだったと思われる。

SDカードの普及と標準化を推進してきたSDアソシエーションはminiSDを2003年登場と同時に承認した。しかし世の中では携帯電話メーカーから更なる小型化が期待されており、その結果、サンディスクはモトローラと共同開発した「TransFlash」を翌年2004年10月にリリースする。発売に当たりSDとしての認証は受けなかったが技術的にはSDカードと互換性の高いものだった。miniSDの開発での主導は東芝だったので、サンディスクとしては新規格で業界の主導権を握りたいという思惑もあったようだ。

一方で、2003年にminiSDをリリースしたばかりのSDアソシエーションとしては、それよりも一層小型化が要請され始めた状況で、新規格策定にはすぐ動けなかったようで、しかしメモリーカード規格競争の中、SDカードの標準化を目指すには第二の小型版を速やかに提供する必要性を感じ、結局Sandiskの作成した「TransFlash」を「microSD」として追認することになった(2005年7月)。当然のことながらSandiskによる働きかけもあったようだ。

コンピュータ業界ではまず複数の企業が提唱する規格がそれぞれ作られて、複数の規格がシェアの覇権を争ったりすることが多い。だがその一方で、TransFlashとmicroSDのように、特定のメーカーに作られた規格が標準規格として追認される例も時々はあったようだ。ただ、今となってはメモリカード業界で唯一生き残ったと言えるその規格が、出発は別規格だったというのはなんだか興味深い。

ちなみに日本では「TFカード」という用語が使われることはまずないが、海外(特に中国)では外部メモリ規格の名称として「TFカード」「T-Flash」という説明がされることがある。これは初期のTFカードの時点で中国では広まり、その後も短い名称が好まれたことなどによるようだ。言うまでもなく実際には現在のmicroSDと同じ規格である。

3.3■規格更新はSDUC(microSDUC)で3回目、全4世代

microSDはSDカードの小型版規格だが、その親規格とも言うべきSDカードは容量拡大の必要性により、SDUCを含めて3回の規格変更(すなわち規格は4世代)が行われた。

規格:SDSC(一般には単なるSDカード)→SDHC→SDXC→SDUC

製品発売:2000年→2006年→2010年→2025年(予定)

規格上限:2GB→32GB→2TB(2,000GB)→128TB(128,000GB)

である。親規格のこの変更に伴い、microSDも以下のような規格変遷を辿る。

規格:microSD→microSDHC→microSDXC→microSDUC

製品発売:2004年→2007年→2011年→2025年(予定)

規格上限(フルサイズと同じ):2GB→32GB→2TB(2,000GB)→128TB(128,000GB)

本記事ではタイトルを「microSD容量拡大の歴史」ということで、あたかも単一の規格の中で容量が増えていったかのような書き方をしているが、それは正確ではなく、実際の規格は上の四世代を経ていることを注意されたい。ただ世間ではそれらの規格変遷は厳密に用語を分けず、

- SDHCもSDXCも(恐らくSDUCも)「SDカード」

- microSDHCもmicroSDXCも(恐らくmicroSDUCも)「microSDカード」

という呼び名で語られることが多い。そのような用語を正確に使い分けない風潮の中で、規格変更の際には十分に注意すべきことがある。

すなわちSD、SDHC、SDXC、SDUCはあくまで厳密には別な規格なわけだが、通常、あるSDカード規格に対応するデバイス(機器、具体的にはデジカメ、スマホ、パソコン、などなど)は、それより後に作られたSDカード規格には対応できないことが一般的である。すなわちmicroSDXCの時代に作られたデバイスは、その後に登場したmicroSDUCには対応できないことが普通だ(これを「後方互換性はない」という)。

一方で、microSDUC対応で作られたデバイスは、それ以前に作られた下位のSDカード(microSD、microSDHC、microSDXC)に対応できる(これを「前方互換性がある」という)。

ただし、後方互換性はないと書いたが、製品によっては旧規格対応のみを謳いながら、新規格に対応できることがある。自分自身、microSDXC登場時に以下の経験があった。

「吃驚!古機種htc EVO WiMAX ISW11HTで64GB microSDXCが使えた!」(2012/2/29)

すなわち当時、microSDXCへの対応が謳われていない

スマートフォンhtc EVO WiMAX ISW11HT

にて、microSDXC 64GBが実際には使えたという記事である。

しかしこれは例外的、運が良かったと思うほうが良い。すなわち2025年に新しく登場するmicroSDUCはその登場以前のハードウェア(スマートフォン、タブレット)などでは使えないと考えたほうが安全だろう。

3.4■SD、microSDの速度規格の互換性の高さとNintendo Switch2の特殊性

前節でSD、SDHC、SDXC、SDUCは最大容量が異なる別規格だと述べたが、実はSDカード、microSDカードには転送速度に関する規格もあり、併用されている。

- スピードクラス (Speed Class) Class2、Class4、Class6、Class10

- UHSスピードクラス (UHS Speed Class) U1、U3

- ビデオスピードクラス (Video Speed Class) V6、V10、V30、V60、V90

- UHSバスインターフェース (UHS-I, UHS-II, UHS-III)

- アプリケーション・パフォーマンス・クラス (App Performance Class) A1、A2

- SD Express

すなわち当初は「スピードクラス」のみだったが、転送速度は容量以上の頻度で高速化が要求されたため、次々と新しい規格が追加されていった。

【特集】UHS-I?スピードクラス?複雑怪奇なSDカードのロゴと規格をまとめてみる – PC Watch(2022/12/5)

しかしながら、新しい規格が追加されても、それに対応していない旧ハードウェアでもそのSD、microSDが使えないということはまずなく、すなわち容量の場合と違って最低限の後方互換性(最高速度で動作しなくても認識、読み書きができる)というのは維持された。そのため、新しいSDを買う際に「自分のハードウェアはスピード規格〇〇に対応しているだろうか、対応していないので読み込めないのではなかろうか」という心配はしなくて良かった。SD、SDHC、SDXC、SDUCの区別だけしていれば「買ったものが無駄になる」ということはなかったのだ。

ところがこの状況に一石を投ずることになったのが2025年発売のNintendo Switch 2の発売である。この製品は先代のNintendoSwitchに続いて外部メモリとしてmicroSDXCを採用したが、その際に速度規格のSD Express対応製品であることを要求したのである。そして実際、SD Express規格でないmicroSD製品はNintendoSwitch2でのゲームデータの読み書きに使えないと報告されている。

これまでSD、microSDの速度規格をハードウェアでの使用制限に使った例は少なく、そのためユーザーに混乱をもたらすことになっているようだ。すなわち

「今まで使っていたmicroSDカードが使えない」

「SD Express対応というのが特殊であることを知らず、非対応のmicroSDカードを買ってしまった」

「出来るだけ容量が大きいのが欲しいのに1TBまでの製品しか売られていない」(上述のようにmicroSDXC自体は最大2TB発売済)

などなど。

このような速度規格による使用制限の事例はまったくなかったわけではなく、プロ向け高性能カメラや産業用ストレージデバイスなどではあったようだ。しかしそれはかなり特殊な場合ということで、ユーザも限られていたが、今回のNintendo Switch 2は一般向け、しかも家庭用ゲーム機という購入層が必ずしもコンピュータ機器に詳しい人々とは全く限らないという状況により混乱が大きくなっている。

これについてはハードウェア(今回はニンテンドースウィッチ2)のメーカーである任天堂がそちらのほうが製品としてより良い製品に出来ると判断したことであろうし、自分はNintendoSwitchすら持っていない人間なので賛否の判断はしないが、少なくとも

「互換性が高いという、ユーザーにとって優しい、SD・microSDの良き慣習」

を破った製品であるということは言えると思う。

ちなみに速度規格の話からは外れるが、Nintendo Switch 2のmicroSD規格は2TB上限とされ、これはmicroSDXCということであり、microSDUCには対応していないとの判断がある。現在の段階では確かに対応していないかもしれないが、上記SD Express規格は一般にはmicroSDUCでの利用も確定しており、NintendoSwitch2でのmicroSDUCへの対応はファームウェアで解決される可能性もあるが、、、、、

任天堂製品のSDカードバージョンアップについては以下のような実績があるようだ。

- Nintendo Wii(2006年~) 初期のSD対応からファームウェア更新でSDHCを追加。

- Nintendo DSi(2008年~): 標準SDカード(最大2GB)およびSDHCカード(最大32GB)をサポート。2010年に登場したSDXCには対応せず(FAT32フォーマットで動作可能?)。

- Nintendo 3DS(2011年~)初期からSD(最大2GB)およびSDHC(最大32GB)に対応。SDXC(64GB以上)はFAT32フォーマットで動作可能だが、公式推奨はSDHC(最大32GB)まで。ファームウェアアップデートで大容量カードの安定性が向上した可能性あり。

- Nintendo Switch(2017年~) 初期からmicroSD、microSDHC、microSDXC(最大2TB)に対応。2017年当時は128GBや256GBが一般的だったが、512GB以上のカードでまれに認識エラーが発生。2018年以降のファームウェアアップデートで安定性が向上し、2020年以降の1TB microSDXCカードもexFATフォーマットで問題なく動作。

この実績を見るとNintendo Wiiでこそ初期のSD対応からファームウェア更新でSDHC対応をしているが、Nintendo DSi、3DSなどはSDXCへの対応は公式にはしなかった。Nintendo Switch 2におけるmicroSDUC対応は可能性として全く無いわけではないがあまり高くないと推測される。

3.5■1GBまではSDカードの方が先に容量拡大が先行したが

上述のようにSDカードはもともとは標準サイズのカードがベースだ。加えて大きさの制約から、容量拡大にあたっては標準SDカードの方が先に容量が大きいものが登場した。ところが1.5TB製品については初めてmicroSD(microSDXC)の方が標準SDカードより先に発売された。

そもそもmicroSD(その前身のTransFlash)の登場が携帯電話への利用を想定して登場が急かされたのを見てもわかるように、microSDは携帯電話さらにその後のスマートフォンの著しい発展と歩みをともにする。すなわち2000年代の携帯電話の普及さらには2010年以降のスマートフォンの爆発的な普及において、Apple製品以外のスマートフォンは軒並みmicroSDを採用、その結果microSDはSDカードよりも普及し、近年はその売上差は10倍以上になっているとのこと。

物理サイズが4倍もの差がある状況で、当然サイズが大きい標準SDカードの方が技術的には容量の大きい製品を出しやすく、事実1TBまでは容量拡大の製品は必ず標準サイズSDカードの方が先行していた。だが1.5TBさらには2TBの製品ではmicroSDの方が先行して発売された。

| 容量 | フルサイズSD | microSD |

| 512GB | 2014年11月 | 2018年5月 |

| 1TB(1000GB) | 2017年2月 | 2019年6月 |

| 1.5TB(1500GB) | 未発売 | 2023年10月 |

| 2TB(2000GB) | 2024年10月 | 2024年3月 |

| 4TB?(4000GB) | 2025年? | 2025年? |

| 8TB?(8000GB) | 2025年? | 2026年以降? |

これはすなわち、SDカードは需要が縮小し、microSDと異なって大容量の製品を出す商業的価値が低下したとみなされたのだと思われる。しかもmicroSDXC1.5TBのリリースに続き、4ヶ月後には2TBが発売されてしまったこともあり、フルサイズSDカードはその半年後に2TBがリリースされたものの、中途半端となった1.5TBは発売されずに終わっている。

そのような状況であったが、次世代規格SDUC、microSDUCのリリースにおいては2024年夏にウェスタン・デジタル(Sandisk)がSDUC 8TB製品、microSDUC 4TB製品を同時に発表している。(発売未定)

「WD、世界初の8TB SDカードや16TBポータブルSSDなどをデモ – PC Watch」(2024/8/6)

1.5TB、2TBは先行することが見送られたフルサイズSDカードであるが、SDUCについてはおそらく「新規格SDUC」というインパクトから、需要はともかくとして一刻も早く発売し、注目を集めいたいという思惑があるように思われ、そうなると再びmicroSDより先行する可能性がある。

4■今後のmicroSD

多くの人に重宝されたSDカード、microSDカードの歴史は早25年となるが、これからも使われ続けるのであろうか。その将来は決して安泰というわけではなさそうだ。

(以下の一部は以前の記事でも書いた内容。)

4.1■デジカメの衰退、スマホでの外部ストレージ不採用の広がり

メモリーカードは標準であるSDカードがコンパクトデジカメの凋落で大きく需要を減らしている。コンパクトデジカメの凋落については以前に詳しく記事を書いた。

「さらばコンデジ、コンパクトデジタルカメラ~その衰退の一般状況」(2024/11/11)

ミニサイズのmicroSDはスマートフォンなどで未だにかなりの需要があると思われるが、スマートフォンで大きなシェアを占めるApple製品(iPhone)は外部メモリーカードを採用したことがなく、それに倣ってか近年はApple以外の製品でも外部メモリカードを不採用の製品は増えている。2016年にGoogleが再参入したPixelシリーズでも外部メモリカードを採用していない。

近年のmicroSD不採用に大きな影響を与えていると思われるのが、SamsungのGalaxyフラグシップシリーズで、2021年からmicroSDスロットを搭載しなくなった。実はSamsungのGalaxyシリーズはGalaxy S6(2015年)で一度microSD採用を廃止したがGalaxy S7(2016年)で復活させたことがあった。おそらくユーザーの要望などから復活させたのだろうが、それゆえに2021年に再びmicroSD不採用となったときにはサムスンの最終決断を感じたものだ(ちなみにフラグシップ以外のサムスン機では未だにmicroSD採用のものはある)。

2025年現在では特に高性能、高スペック、ハイエンド、ハイスペックな製品ほどmicroSD非搭載の製品が増えている。これは一般的に軽量軽薄を追求する際に邪魔になるからだとされる。その一方で内部メモリは512GB~1GBが一般的で、外部メモリを使えた場合の最大2TBとは乖離しており

「ハイエンド機種は外部ストレージ非搭載のために、記憶容量としてはミドルスペックのmicroSD可能機種に劣る」

という意味不明な事態になっている。

また、次世代技術のスマホとして普及の可能性があり、メーカー各社が開発を進めている折りたたみ式スマートフォン(フォルダブルスマートフォン)だが、私の知る限り折りたたみ式スマートフォンで外部メモリカードを使える製品は世界で一機種もまだ出ていない。

4.2■クラウド化の進行

外部メモリーカードの不採用には、クラウド化の進行もあるだろう。パソコンにせよ、スマートフォンにせよ、コンピュータの内部(あるいはメモリーカード)にデータを多く保存することよりも、インターネットを通じて外部に外部に蓄積してあるデータを利用することのほうがIT製品の潮流になりつつある。

自分はGPSに関する記事で言及したように、クラウドは全面的に信頼する気にならないので、クラウドに積極的にデータを上げる気にはならない。そのために自分はメモリカードの存在を重視しており、2010年以降、スマートフォンを19機種、タブレットを7機種使ってきたが、全てmicroSDカードを搭載する機種を選んできた。

4.3■外部記憶装置の歴史、外部メディアの盛衰

メモリカードのような外部メディアはコンピューターが登場した頃から存在した外部記憶装置の流れを受け継いでいる。すなわちコンピュータ、パソコンが登場した1980年代より、当初の外部記憶装置としてテープレコーダ、フロッピーディスク(FD)などがあった。FDは8インチ、5.25インチ、3.5インチと受け継がれ、21世紀になっても残っていた。さらにはそれを受け継いでZIP(ジップ)、光磁気ディスク(MO)などが登場した時期もあった。

(コンピュータ向け以外のメディアとして、音楽向けのものではCD、ミニディスク(MD)、映像向けではDVD、ブルーレイディスクなどもあり、それらはコンピュータ、パソコンでも読み取り専用のメディアとして使われ、さらには書き込み可能性な拡張規格CD-R、DVD-Rが登場したが、頻繁な読み書きには向かなかった。)

コンピュータの記憶装置は固定式の記憶装置としてハードディスク(HDD)が登場、やがてはSSDに引き継がれつつあるが、記憶装置としてはそちらが主力となった。またコンピュータ同士のネットワーク化することでメディアで持ち運ばなくても、離れたPC同士でデータのやり取りが出来るようになったこともあり、コンピュータ向けの外部記憶装置は次第に役割を小さくしていくが、それでも容量に限界があったフロッピーディスク代替としてUSBメモリが登場した。

USBメモリは、当時普及し始めた汎用インターフェース「USB端子」があれば使えるということで、それまで外部メディアでは専用の読み書き装置が必要だったのに比べると格段に利便性を高めたもので、それまでのカード・ディスク型の外部メディアに代わって普及し、今も使われている。

その一方で、各種デジタルガジェット(デジタルカメラ、PDA、携帯電話、後にスマートフォン、タブレット、携帯音楽プレーヤー、携帯ゲーム機、などなど)の登場で、コンピュータの外部メディアと同様の役割を担うものが必要となり(カメラやデジカメにはフロッピーディスクは入らない)、それにより登場したのがメモリーカードであり、SDカード、縮小版のmicroSDカードはその一規格であった。

コンピュータのカード、ディスク類の外部メディアは滅びたが、その役割をメモリーカードが引き継いだ部分もある。実際、フロッピーディスク、CDの読み取り装置はFDドライブ(FDD)、CDドライブとして、パソコンに内蔵された時期があったが、それらはほとんど無くなった代わりに、SDカードスロットが装備されることが極めて多くなっている。

このようにコンピュータ、デジタル製品のこの50年の発展の中、外部メディアの栄枯盛衰はかなり激しかったが、SDカードの歴史はすでに25年以上となった。同様なレベルで長期間、命脈を保った記憶装置の規格としては以下のものがあるだろう。

- 磁気テープ

- フロッピーディスク(FD)

- ハードディスク(HDD)、SSD

- コンパクトディスク(CD)、DVD、ブルーレイディスク(BD)

- USBメモリ

しかし磁気テープは早くから一般には使われなくなっており(業務用などでは使われている)、FDも滅びたと言って良い。CD、DVD、BDは読み取り専用としての用途が主要で、従来の読み書きの用途メディアとしてはメモリカードしかもSDカード(microSD)が唯一残っている状況だ。(USBメモリは「規格」といえるのか微妙なところだ。)

このように、SDカードはコンピュータの登場とともに同伴した外部記憶装置、外部メディアの歴史を受け継いだ、現在まともに残っている数少ない規格と言える。コンピュータの規格が栄枯盛衰が常だったように、SDカードもまた未来永劫続くとは考えにくいが、それに代わる「外部メディア」も現段階では想像にしにくいものがある。

前述のように、スマートフォンでは不採用の製品が増えているが、他の機器を含め、外部メディアの役割が不要になるようには思われない。

ただし、今の流れだと、各コンピュータ、デジタルガジェットが十分な記憶容量を持ち、それらの間のデータ移動はインターネットのクラウドを介したり、あるいは機器同士でBluetoothなど短距離通信を使い、仲介役を果たす外部メディアが不要になることは考えられるし、世の中のメーカーはそういう方向性を目指しているようにも思える。実際、私もパソコンとスマートフォン、デジカメとスマートフォンの間ではSDカード、microSDカードを使わずにBluetooth、WiFiによるファイル送受信で行うことがしばしばある。

果たして今からの「25年」の後はSDカード、microSDカードは残っているのだろうか。

5■終わりに~多様性、拡張性の継続を期待する

本記事ではmicoSDの歴史を容量拡大のグラフなども利用して記述、microSD(microSDUC)が128TBに達する時期をムーアの法則から予想するなどをした。またmicroSDの歴史の興味深いトピックについても記述した。

4節に書いたように、microSDの主要な採用機器だったスマートフォンでここ4~5年、外部メモリ(microSD)を不採用の機種が増加している。スマートフォンでほとんどの機種がmicroSDなどのメモリカードを不採用になったら、自分としては機種選びにすごく不便になるだろうし、その場合にどういう選択をするかは分からない。

スマートフォンの同様な歴史的仕様変更の事例としてはバッテリー交換可不可がある。自分が外部メモリー搭載と同様に拘ってきたバッテリー交換可能スマートフォンは2018年以降「ほぼ」絶滅してしまった。自分はスマホ2台持ちで、メインである1台は2018年にバッテリー交換可能機種を諦めたが、サブの1台は未だにバッテリ交換可能な機種(京セラTORQUE G06 KYG03)を使っており、この機種はバッテリー交換故に選んでいると言って良い、

バッテリー交換可能と同様に、自分は他の機能・性能を妥協してでもmicroSD採用のスマートフォンを粘り強く探し続けるだろう。スマホメーカー各社には今後もmicroSD搭載の努力を続けてほしいものだと思う。

6■(補足資料)リンク集

●SDカードに関するサイト、記事

・SD Association

本文中にも記載したSDアソシエーションはSDカードの普及を目的に設立された業界団体。メモリーカードの歴史を考えるとメモリーカード業界での「勝者」と言える。

業界団体だけあってこのサイトは一般向け消費者のためでないため、消費者向けには「ユーザ向け」のページが作られている。

・いにしえのメモリーカードが発掘された件 – ケータイ Watch

デジタルガジェットのレビューでは長年お馴染みのスタパ齋藤氏の記事。流石にたくさん使っていらっしゃいますなぁ。

・見慣れたロゴに隠された意外な由来とは?スマホに欠かせない「SDカード」のちょっとしたトリビア【吉川英一の「スマホのちょっと深いとこ」】 – S-MAX

SDカードのロゴはDVDの前身である「Super Density Disc」を継承しているとのこと。今回調べていてびっくりしました。名称も踏襲された可能性が高いようです。「このように必要に応じて外部からの規格を取り込んできた柔軟性が、SDカードを事実上の標準足らしめているのかもしれませんね。 」という記述は私も首肯のの思いです。

●情報収集用

microSDUC Yahooリアルタイム検索

SDUC Yahooリアルタイム検索

「microSD」Google検索

「microSD 歴史」 Google検索

「microSDUC」Google検索

「SDUC」Google検索

「“microSDUC” 対応 製品 発売」Google検索

「“SDUC” 対応 製品 発売」Google検索