今回、自作パソコンのマザーボード周り一式(マザーボード、CPU、メモリ)を10年ぶりに買い替えようと考えている。自分の現在のCPU、マザーボードは

・Intel Core i 第4世代(2014年頃、Haswell世代)

なのに対し、購入目標は

・AMD SocketAM5対応マザーボード(Zen4 or Zen5マイクロアーキテクチャ、Ryzen CPU)

である。比べ方がちぐはぐだとは思うが、その書き方自体に購入当時の私の思いを込めている。

本記事は「2014年と2024年ではマザーボードの仕様にどんな変化があるか(特にIntel→AMDの場合)」という視点の記事にしたつもりである。

[推敲度 6/10]

マザーボードの起動モード(UEFIブートとレガシーブート)に関する重要な追記を2025/9に行いました。追記箇所参照のこと。

そもそも自分の自作PCのマザーボード交換については、2年前の2022年の段階で買い替えようと思ったことがあり、その時には以下の記事を書いたが、結局実施しなかった。

・自作PC8年ぶりのマザボ交換 Socket AM5のAMD Ryzen 7000シリーズに注目 | まったりハマる生活(個人ブログ)

その記事では当時登場したばかりのAMD CPUソケット規格 Socket AM5に注目し、それに焦点を当てた記事にしたが、今回は冒頭に書いたように「10年ぶりのマザーボード買い替え」に比重を置いた記事、すなわち

「2014年と2024年ではマザーボードの仕様にどんな変化があるか(特にIntel→AMDの場合)」

という視点の記事にしたい。

なお、今回は上の記事に書いたように買い替えはAMD SocketAM5対応のマザーボードという点で断固として決定しており、今回はIntel製CPU一式を買うつもりは全く無いため、Intel CPU購入検討者はあまり参考にならないと思うので注意されたい。

【目次】

1■今回のマザーボード一式交換の概要

2■現在使用のマザーボードと昨今のAMD対応マザーボードの状況

3■マザーボードへの拘り!一般にはSATAポートは減ってしまったが、最低6個は欲しい

4■昨今のマザーボードはHDMIとDPしかない。DisplayPortってなんじゃ?

5■6年前のPCI Express x16グラボはそのまま使えるか?

6■M.2接続が全盛?のようだが使いにくい。

7■他の増設ボードは?さすがにPCIは不用だろうが、、、

8■購入するマザーボードの結論

【本文】

1■今回のマザーボード一式交換の概要

自分は自作パソコンの構成変遷を以下のWebサイトで公表している。誰も褒めてくれないが、ここまで長年に渡り、詳細な記録を残し、公開しているジサカーはなかなか見かけないと思う。

そこにあるように2024年までこの10年間使っていたCPUはIntel Core i第4世代CPU(所謂Haswell世代)だった。今回買い換える対象は

マザーボード、CPU(クーラー)、メモリ

の3点セットであるため、まずはその3つの2014年に組み立てた現在使用の仕様詳細を記述しよう。

- CPU:Intel Core i5-4690K 3.50GHz すなわちCorei第4世代プロセッサー

通称Devil’s Canyon 4cores/4Threads LGA1150/TDP:88W

17973円 - マザーボード:Gigabyte GA-Z97X-UD5H

23480円 - DDR3-1600 PC3-12800 16GB=8GBx2

8960円

2014年当時の値段を書いたのは自分が買う価格帯の目安を示すためだ。

今回買うのはAMDのつもりだが、2024年現在の時点でIntel最新のCorei世代は第14世代になっているようだ。世代としても10世代経ったわけである。

基本的に交換するつもりなのは上の3パーツだが、関連の深いパーツとして2018年に購入した現在のグラボを書いておく。

・ASUS PH-GTX1060-3G 3GB PCI-Express x16

27980円

グラボは出来たらそのまま流用したいが、グラボの購入も6年前ということで、昨今のマザーボードで動作するのか分からない。もし動作するなら良いが、不具合が出た場合には、とりあえずは内蔵GPUでしのぎ、グラボの買い替えは後日(1年後とか)としたい。

2■現在使用のマザーボードと昨今のAMD対応マザーボードの状況

自作パソコンの購入(買い替え)では自作PCパーツの選択ということになるのだが、理解が深くない自分の場合、CPUの仕様というのは「上か下か」しかないもので、出せる費用が決まれば大した選択肢はないと思っている。選び甲斐があるのはマザーボードだ。よってまずはこの10年間使い続けたマザーボード

・Gigabyte製マザーボード GA-Z97X-UD5H

の仕様を振り返ってみよう。

- インテルZ97チップセット

- 第4および第5世代のIntel Coreプロセッサーをサポート

- DDR3 3200 32GBまで対応

- フォームファクターはATX

- M.2 PCIe connector1つ

- SATA3.0コネクタ全部で8つ

- D-Sub port、 DVI-D port、HDMI port、それぞれ1つづつ

- PCI Express x16は3本だがそれぞれx16、x8、x4動作

- PCI Express x1 は2本

- PCI slotsは2本

- USB端子は3.0を筆頭にバックパネルに8個、フロントに3個(かな?)

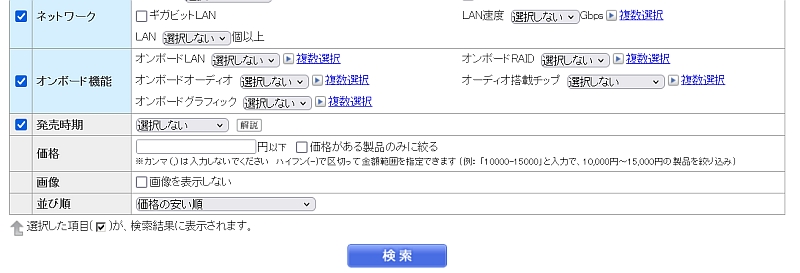

さて、上の仕様に対応する形で、AMD対応のマザーボードに関して2024年現在の状況を調べてみた。

・AMDマザーボードはSocket AM5対応のZen5、Zen4マイクロアーキテクチャが主流。ただしSocket AM4対応のZen3も販売されているCPUやマザーボードの3分の1くらいはまだ占めているように見受けられる。

・AMDでは内蔵GPUは以前は一部だったがRyzen 7000以後は標準仕様になったらしい。

・メモリはSocketAM4マザーボードではDDR4 SDRAM、SocketAM5マザーボードではDDR5 SDRAMとなり、互換性はない。

・★10年前にも登場していたが、ストレージインターフェースとしてはm.2が主流になり、マザーボードに2個あるいは3個つくのが普通になった。(→第6節)

・★SATAスロットの数は減っており、10年前のような8個装備のマザーボードなどは皆無で、6個が最多だがその製品も限られる。通常は4個、2個しか装備していないマザーボードすらある。(→第3節)

・現在のAMD CPU Ryzenは末尾につく英文字で特徴が示され、Xが能力強化、Gが内蔵GPU強化、Fが内蔵GPUなし、などを表す。

・★内蔵GPUを出力するポートがD-Sub port、 DVI-D portはほぼなくなった。SocketAM5対応マザーボードでは一機種も見つからなかった(SocketAM4対応のものではあった)。(→第4節)

・★10年前の時点と同様に、グラフィックカードのスロットはPCI Express x16が定着しているが、そのリビジョンが最大5.0まで達しており、PCIe 4.0、PCIe 5.0が昨今の流行りらしい。(→第5節)

・★10年前の時点と同様に、PCI Expressはグラボに限らない汎用増設ボードのインターフェースとしても定着しており、そのスロットはPCI Express x4、PCI Express x1など複数あるのが普通になってる。

PCI Expressの前身だったPCIスロットは10年前の時点で衰退しつつあったが、SocketAM5対応マザーボードでPCIスロットを備えたものは1製品も無かった。(→第7節)

折角なので、上の内容+αを表にしておこう。

| 10年越しのマザーボード規格の相違 | 2014年 | 2024年 |

| Intel(参考) | Core i第4世代 | Core i第14世代 |

| AMD | SocketAM3。いろいろ製品は出ているがこの頃いまいちパッとしなかった? | マイクロアーキテクチャZenが2017年にスタートし成功、すでにZen4、Zen5世代 SocketAM5、AM4 |

| 内蔵GPU | Intel製品ではすでに一般的だった。AMDではそうではなかったようだ。 | AMDでもRyzen 7000では標準装備。 |

| メモリ仕様 | DDR3が一般的 | DDR5が半分以上、DDR4もまだあり |

| グラボ用インターフェース | PCI Express x16、PCIe3.0 | PCI Express x16は同じ。PCIe5.0が最新・上位、一般的にはPCIe4.0 |

| ストレージインターフェースm.2 (SATAとNVMeについては2025/11に追記) | SATA3より速い規格として普及し始めており、1~2個は装備。 なおm.2 SSDにはSATA(B Key)とNVMe(M Key)の両者があり、マザーボードのm.2スロットは両対応のものが多かった。 | ストレージ接続用として定着、2~3個装備。 ただし多くがNVMe SSD(M Key)専用となり、SATA SSD(B Key)対応は少なくなった。特にAMD Socket AM5ではm.2 SATA対応はない。 |

| SATAインターフェース | HDD、SSD、ドライブの接続方式として普及、一般的。4~6ポートが普通で8ポートの製品も(Intel CPU向けマザーボード製品の中で)当時20製品以上。 | ほぼ必ず装備はしているが、10年前に比べるとポート装備数が減少。チップセット本来の仕様では多くの数が装備可とされているが実際の製品でのポート搭載数は減り、特にAMD SocketAM5対応製品では2~4ポートが普通、6ポートの製品は2022年に発売された10製品程度。8ポートの製品は見つからず。Intel CPU向けではもう少し多く、8ポートの製品もあるようだ。 |

| 10年越しのマザーボード規格の相違 | 2014年 | 2024年 |

| (2025/9)追記: マザーボードの起動モード(ブートモード) 両者の違いなどは後述詳細参照のこと | 起動画面はUEFIモードが一般的になっていたが、UEFIブートが一般的とは限らず、CSMモード(Compatibility Support Module)を使ったレガシーブートも使われていた。当時のWindows8、その後のWindow10ではレガシーブートでもそれほど大きな不利は無かった。 | UEFIブートが一般的になった。2017年頃から徐々に広がり、2021年に登場したWindows11がUEFIブートのみをサポートしたことで決定的に。その前後からレガシーブートではハードウェアの使用に制限(内蔵GPUが使用出来ないなど)のあるマザーボードも出始め、現在では初期設定ではCSMが無効措置、さらにはそもそもCSMがない製品(レガシーブート非対応)も増えている。 |

| 内蔵GPU用出力インターフェース | 多くはD-Sub port、 DVI-D port、HDMI portを装備。Display Portは限定的。 | HDMI portに加えてDisplay Portが普及。一方でD-Sub port、 DVI-D portは衰亡し、SocketAM5対応製品では搭載製品無し。 |

| 増設ボードインターフェース | PCI Express(PCI Express x4、PCI Express x1)が普及・定着したが、PCIも残存、PCIスロットのあるマザボ製品もそれなりにあり。 | PCI Express(PCI Express x4、PCI Express x1)が普及・定着は継続。PCI接続はほぼ衰退し、SocketAM5対応製品ではPCIスロットの製品無し。 |

| USB | USB3.0が普及、USB2.0も多く存在、併存(当然A端子、Aコネクタが一般) | 最速はUSB3.2 Gen 2×2 (20 Gbps)。USB2.0も含めて併存。基本はA端子だが、モバイル用として登場したType-C端子も著しく普及し、PCにまで搭載されるようになり、マザーボードに搭載するものも登場。 |

| LAN | GbE LANすなわち1000 Mbit | 2.5Gigabit LAN |

以上、箇条書きで挙げたうち、自分が特に気になる星印の件について、以下もう少し詳しく述べていく。

本記事を書いた時点では気がつきませんでしたが、やはり10年で時代は変わっていました。本記事に現れていると思いますが、自分は旧世代との互換性を重んじます。

【UEFIモードとレガシーモード】

・しかし近年の新しいマザーボードではCSMモード(レガシーモード)がないものもある。

【何が違うか】

・CD/DVDからの起動については、光学ドライブとCD/DVDブートローダーの両者がUEFIモードに対応している必要がある。すなわちそれらが対応していないとUEFIモードは使えず、レガシーモードを使う必要がある。

・2025年現在ではレガシーモードではハードウェアの使用に制限があるものも増えていて、たとえばSocketAM5世代で内蔵GPUはUEFIブートでの起動でしか使用できない。すなわちレガシーモード使うには内蔵GPUとは別にGPUカードが必要となる。

【結論】

・CSMモード(レガシーブート)を備えていても、レガシーブートでは内蔵GPUからの起動が出来ないなど、ハードウェアに制限があるものがある。特にSocketAM5世代で内蔵GPUがレガシーブートで使える製品はないという。

自分と同様に久しぶりにマザーボード交換をする方はお気を付け下さい。

実際に交換、セッティングをした結果、旧世代との互換性を重んじる場合、致命的になる注意点があると分かりました。

・マザーボードの設定では近年、デバイスの起動プロセスに関する根本設定として「UEFIブート」が一般になっている。それに対して旧世代の起動プロセスモードが「レガシーブート」であり、それをUEFIタイプのマザーボードで実現するのがレガシーモード、CSMモード(Compatibility Support Module)である。すなわちUEFIブートを備える新しいマザーボードでも、CSMによりレガシーブートを実現することが出来る。

・UEFIブートでの起動ドライブはMBR(マスターブートレコード)ではなくGPTフォーマットされていることが必要である。SATAからの起動でもUEFIブートでの使用ではGPTフォーマットにインストールされたOSが必要である。

MBRのドライブから起動したい場合にはCSMを利用してレガシーモードを使う。

・MBRパーティションのドライブからの起動、古いCD/DVDからの起動など、起動モードに関して旧機器との互換性を重視する場合にはCSMモードを装備するマザーボードが必要である。2025年現在ではCSMモード(レガシーブート)を備えていないマザーボード製品も増えているとのことで、MB購入時には要注意である。

————-

マザーボード交換、組み立て時のブログ記事で書きましたが、自分は10年ぶりのマザーボード交換に当たって、事前には上の状況に全く気がつかず、

組み立て時:MBRパーティションのSATAドライブから起動できない。

→レガシーモード(CSM)を選択、、、、出来なかった。内蔵GPUを使っていたため。

→使用を止める予定だった6年前のGPUカードを引っ張りだし、使用。

→CSMモードが選択できるようになった。

→ようやくSATAドライブ(MBRでフォーマット)で起動出来た。

という事態になりました。今思うとレガシーモードのないマザーボードだったら詰んでいただろうと思うと、冷や汗ものです。

3■マザーボードへの拘り!一般にはSATAポートは減ってしまったが、最低6個は欲しい

SATAとはSerialATA(シリアルATA)のことで、コンピュータのインターフェースの一規格だ。10年前はHDD、SSD接続の主力インターフェースとして使われていた。さらにはCD/DVDドライブの接続規格も通常はSATAだった。

自分はHDDをとっかえひっかえ出来る、6個装着できるスロットのPCケースを使っていたので、それはSATA接続が6個必要ということになる。加えて、CD/DVD/BDドライブもSATAで接続すると8個は欲しい。

だが、2024年現在のSocketAM5対応マザーボード(フォームファクタATX、microATX)はSATA4個が普通、SATA6個というのは稀にある程度(10機種くらいか)、SATA2個というものもある。SATAが8個というのは皆無だった。

実は10年前のマザーボード購入時もSATAの多いマザーボードに拘り、ブログ記事でマザーボードをリストアップしたことがあった。

1.SATAポートの多いHaswell Refresh対応Z97マザーボード(PCIバス有りATX) | まったりハマる生活(個人ブログ)

2.SATAポートの多いHaswell Refresh対応Z97マザーボード(PCIバス無しATX) | まったりハマる生活(個人ブログ)

上の2つの記事で挙げた、SATAが8個以上ついていたマザーボードは合計20製品以上になる。m.2インターフェースも登場していたがSATAが全盛だった様子が伺える。

それが昨今ではSATAポート6個ついているものですら少なく、しかもその詳細を見るとすべて2022年に発売されたもので、2023年以後は作られていない。(ただしフォームファクターがATX、microATXの製品の場合。ExtendedATXのものは出ている。)

このSATAが5個以上の製品がなくなったことであるが、チップセットの使用上の限界でそうなったのではない。チップセットの本来の仕様では12個などとなっているが、実際の製品で8個(7個)以上の製品はなくなっている。

ちなみに、これは昔からだがSATAが6個以上の場合でも一部は他のインターフェースと排他ということがままあった。たとえば10年前の自分のマザーボード

GA-Z97X-UD5H

でもM.2とSATA2つが排他だった。

調べてみると2024年現在でもSATA6つ装備のうちSATA2つとPCIe 3.0×1 スロットが排他という製品がある(ただしSATA6つの製品では一般的というわけでもないようだ)。

とりあえず自分は6個の製品の中から見繕うしか無いだろう。上述のようにHDDスロット6個+CD/DVD/BDドライブだと足りないが、SATAボードを使うしかないだろう。

4■昨今のマザーボードはHDMIとDPしかない。DisplayPortってなんじゃ?

昨今のマザーボードを調べると、ディスプレイ出力がHDMIかDisplayPortしかない。HDMIはテレビモニターなどでも一般的になっているがDisplayPort?なんだそりゃ?

調べると近年は自作パソコンで主力の接続方式らしい。

・DisplayPort – Wikipedia

DVIの後継を狙った規格であり、標準化団体であるVESA (Video Electronics Standards Association) によって策定された。二次的な仕様ではあるが音声信号や汎用データの転送も可能である。

なんと!DVIの後継となれば、ジサカーとしては極力それを使うべきなのか?しかし、いろいろなサイトを読んでいくと、、、、

・HDMIとDisplayPortの違いって?|Ndot

DisplayPort:モニターの電源を切ると、PCとの接続が失われる

HDMI:モニターの電源を切っても、PCとの接続は生きたまま

(略)

HDMIポートを搭載するためにはHDMI Licensingにライセンス料を払わないといけないというわけですね。

全然本当の背景かどうかはわかりませんが、おそらくこのライセンス回りが悪さをしてDPの大量発生に起因していると思われます。世の中やっぱりお金だあああああ。

・【PC自作の新常識】最新のディスプレイを購入する際のポイントは? – AKIBA PC Hotline!

・DisplayPortとHDMIってどっちがいいの!?違いを解説 ? ばねろぐ

何となく『DisplayPortが殆どゲーミングモニターでしか使われないんだったら、ゲーミングモニターに使うケーブルはDisplayPortの方がいいんじゃないの?』って思いますよね?

一昔前はそうでした!DisplayPortの方が性能よかったので、ゲーミングモニターのスペックをフル活用するならDisplayPort一択でした。

ですが今はHDMIでも新しい規格が出て、2つのケーブルの性能に差がでなくなったのでどっちでもよくなりました!

・【結局どっちがいいの?】HDMIとDisplayPortの特徴とゲームにおすすめの端子について解説! – Pixio

また、忘れてはならない大きなポイントの1つがケーブルの長さです。

HDMIケーブルは5mを超えると信号減退やノイズが発生しやすくなると言われており、 DisplayPortケーブルは1.8mを超えると信号減退やノイズが発生しやすくなると言われています。そのため、2m以上離れて接続をする場合は、HDMIケーブルを使用することが推奨されます。

以上のような情報を総合すると、モニターを切るたびに接続が切れることといい、ケーブルの長さといい、HDMIの方が良いのでは?ともあれ、自分のモニタは自作PCパーツの中では一番古く18年前購入のものを未だに使っていてD-Subポート、 DVI-Dポートしかないのだ。

マザーボードスペック検索で調べる限り、SocketAM5対応マザーボードではD-Sub port、 DVI-D port対応の製品は一つも見つからなかった。(SocketAM4では若干あったが。)

だが世の中には変換ケーブルというものがある。今回、マザーボード一式を買い替えて、モニターが接続できないというのは洒落にならないので、とりあえず選考して変換ケーブルを買った。10年前のマザーボードにもHDMI出力はついていたので、確認した。

5■6年前のPCI Express x16グラボはそのまま使えるか?

マザーボードは10年前のものだが、グラボは6年前のもので、比較的新しい。とはいえ使えるのだろうか?最近の規格はPCIe 4.0とかPCIe 5.0とからしい。自分のグラボ

ASUS PH-GTX1060-3G 3GB PCI-Express x16

はPCIe 3.0のようだが、一般的には後方互換があるようなので大丈夫であることを期待する。だが、グラボについては画面が出ないと不具合の切り分けが難しいので、内蔵GPUも使えることが望ましい。

調べた感じだとRyzen 7000以降は内蔵GPUは備えているらしいので安心だ。

6■M.2接続が全盛?のようだが使いにくい。

10年前、M.2は登場してそれほど時間が経っていなかったが、高速な接続方式としてもてはやされ始めていた。しかし、自分はあまり好きでなかった。

- 取り付け取り外しでネジが必須で面倒くさい。

- 基盤が小さくて取り付け取り外しの作業がし辛い。

- 基盤が露出していて傷をつけないかなどの心配がある。

- マザーボード上で置くように取り付けるのでスペースを占めてしまう。

- グラボや他の増設ボードの下になることもあり、やはり装着、取り外しが手間である。

だが、そんなM.2スロットが現在はすっかり全盛のようで、2個も3個もついているらしい。世も末だ。

・M.2 SSDとはどのようなもの?インターフェイスの違いと特徴、選び方 | アイ・オー・データ機器 I-O DATA

とはいうものの、自分も10年前のマザーボードの時点で、OSインストールドライブはm.2ドライブにするようになった(そうでない時期もあったが)。

7■他の増設ボードは?さすがにPCIは不用だろうが、、、

今回、10年前の自分のマザーボードGA-Z97X-UD5Hを確認して、PCIスロットも備えていることに気がついた。

PCIスロット!

いやあ、懐かしいなぁ。

PCIスロットはコンピュータ(自作パソコン)で長く使われてきたインターフェースだ。

・Peripheral Component Interconnect – Wikipedia

自分の自作歴を見ても

- グラフィックボードで 例えばMatrox MGA Millenium 2MB PCI

- ネットワークボードで 例えばGbE-PCI2、LGY-PCI-GT

- サウンドボードで 例えばCreativeAudioPCI

- SCSIボードで 例えばSC-UPCI

などなど様々に活躍した。

10年前にマザーボードを更新した時には、もうPCIボードは使っていなかったようだ。ただその数年前まで

・ギガLANカード 玄人思考 GbE-PCI

を使ってた様子がある。

昨今のマザーボードはサウンド、ネットワーク(有線LAN)、そしてグラフィックがついているのが当たり前だが、昔はそれらは全て増設ボードで実現されていた。その後、サウンド、ネットワーク、グラフィックと次第に内蔵化されて行ったが、往年持っていたそれらの増設ボードはマザーボードに不具合があった時に切り分けのために活躍したものだった。

ともあれ、自分の現在のマザーボードにPCIスロットがあるのも忘れていた。今回確認したら、10年前の時にSATAの8個以上のマザーボードをリストアップしたブログ記事(上述)を作っていたが、その中ではPCIありとなしで分けていた。

すっかり忘れていたが10年前の自分はPCIスロットにそれなりに拘っていたのだ。ただその時点でPCIスロットのないリストも作っていたところを見ると、自分自身「PCIスロットなしでもいいかな」と思い始めていたことが窺える。しかし結局は10年前はPCIスロットが2本あるマザーボードを買った。

ではその時のマザーボードについていた結局PCIスロットは無用の長物だったのであろうか。

驚くべきことに自分のTwitterログを検索したところこの10年の間にPCI増設ボードを使ったことがあることが判明。

ただし本当に必要としたというよりも、手持ちのPCI増設ボードのチェック目的だったようだ。しかもしばらく使っていたようで、外した時の呟きもあった。

自分は古いものを使うのに結構拘る。しかし今回は流石にもうPCIスロットはいらないだろう。それに欲しいと思っても、マザーボード検索で調べてもSocketAM4対応マザボならまだしも、SocketAM5対応マザボでPCIスロットがある製品は存在しなかった。

では、もし将来、レガシーなPCI増設ボードを使いたくなったら?再び動くかも分からない古いマザーボードを引っ張り出さないとならない?その場合には以下のような変換器をかう方がスマートになるだろう。

・PCIExpressをPCIスロットに変換するキット「SD-PECPCiRi3」

さて、PCIスロットを使うもの以外に、この10年間で利用した増設ボートはなんだったのだろうか。自分の自作履歴を見ると

- SATA増設ボード REX-PE6S

- IDE増設ボード CIF-IDE

とある。調べるとIDE変換とSATAボードのようだ。IDEはSATAの前にHDDやCD/DVDドライブのの接続インターフェイスだった規格だ。さらに自分の使っているドライブを確認すると以下のDVDドライブがIDE接続のものだった。

スーパーマルチドライブ DVR-AN18GS

なるほど、たしかにこのドライブはまだPCケースに装着している。(電源は入るが接続しているかは不明。)

未だにIDEの機器が装着したままであることは我ながら驚いたが、その必要性はともかく、上の両者の増設ボードともPCI Express x1接続インターフェイスカードである。1xがなくてもx4やx16に刺さると思われる。IDEの方はともかく、SATAは6個でも足りない可能性があるので、増設ボードは使いたいところ。(何しろ前のマザーボードではマザーボードSATA8個+増設ボードSATA2個=SATA10個だったのだ)

8■購入するマザーボードの結論

記事が長くなったので、結論をまとめよう。

・購入する製品はSocketAM5対応マザーボード(理由は2年前のブログ記事)

・SATA portは今や6個あるものは少ないがそれを探す。

・ディスプレイポートは昨今のマザーボードはD-Sub出力、DVI-D出力が無いので、HDMI変換器を導入する。ディスプレイは18年前のだが今回も買い替えない。

→HDMI変換アダプターを先行して購入し、現在のマザーボードのHDMI出力で18年前のディスプレイが使えることを確認。

・使っていた増設ボード(SATA変換、IDE変換)はPCI Express x1接続インターフェイスカードだったので、新しいマザーボードでも使えることを期待する。

・PCIスロットはもう無くて良い(この10年間、まともに必要とした実績がない)

以上を踏まえて、2年越しとなったが、今度こそマザーボード交換を目指すのであった。

→「10年ぶりのマザーボード買い替えはASUS PRIME X670-P-CSM、AMD CPUとメモリの選択その顛末」(2024/12/10)に続く